アメリカの作業療法士のエアーズ博士は、人間の発達や行動を、脳における感覚情報の統合という視点からとらえた感覚統合理論を作りました。

感覚統合理論は、子供の発達、行動、学習を支援する上で大切な視点を与えてくれます。

「脳」が発達する大前提として、子どもも大人も「楽しい活動」「ちょうど良いチャレンジとなる活動」「成功した時の達成感」を得られることが重要であると言われています。

①感覚は脳の栄養素でありエネルギー源

脳の発達には感覚情報が大切です。

脳が発達するためには2つの栄養が必要です。

1つ目は「物質的栄養」です。

呼吸によって取り入れられる酸素や飲食によって摂取されるブドウ糖、アミノ酸などです。

2つ目は「適切な感覚情報」です。

脳の中でも感覚の育ちと深く関わっているのは、前頭葉の前頭前野という部分で、ここは主に「理性」「思考力」「意欲」を司っています。

いずれも人として生きていくうえでとても大切なものですが、これらの力が感覚の発育や統合のキーワードである「適応力」の素となっていると考えます。

②感覚入力には交通整理が必要

感覚統合理論を体系づけたエアーズ博士は、「感覚統合」について、「脳に入ってくるさまざまな感覚情報を目的に応じて整理し秩序だったものに構成すること」としています。

もう少しわかりやすくすると、感覚統合とは、「脳の中に流れ込んでくるさまざまな感覚情報を『交通整理』するはたらき」といえます。

道路には、信号機があり、道路標識や歩道などによって、車や歩行者など、さまざまな交通の流れを整理しています。そのことによって渋滞は緩和され、交通事故を未然に防ぐことができていますが、これと同じことが脳の中でも絶えず行われているのです。

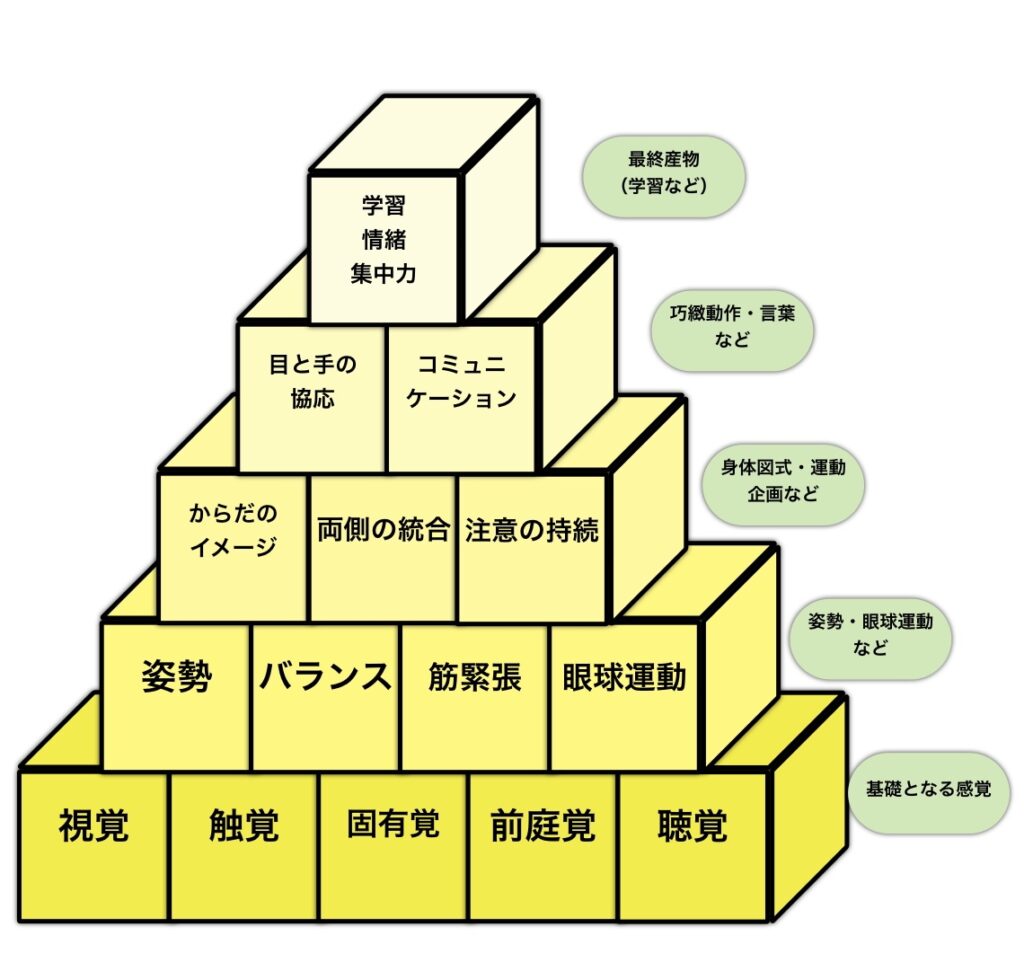

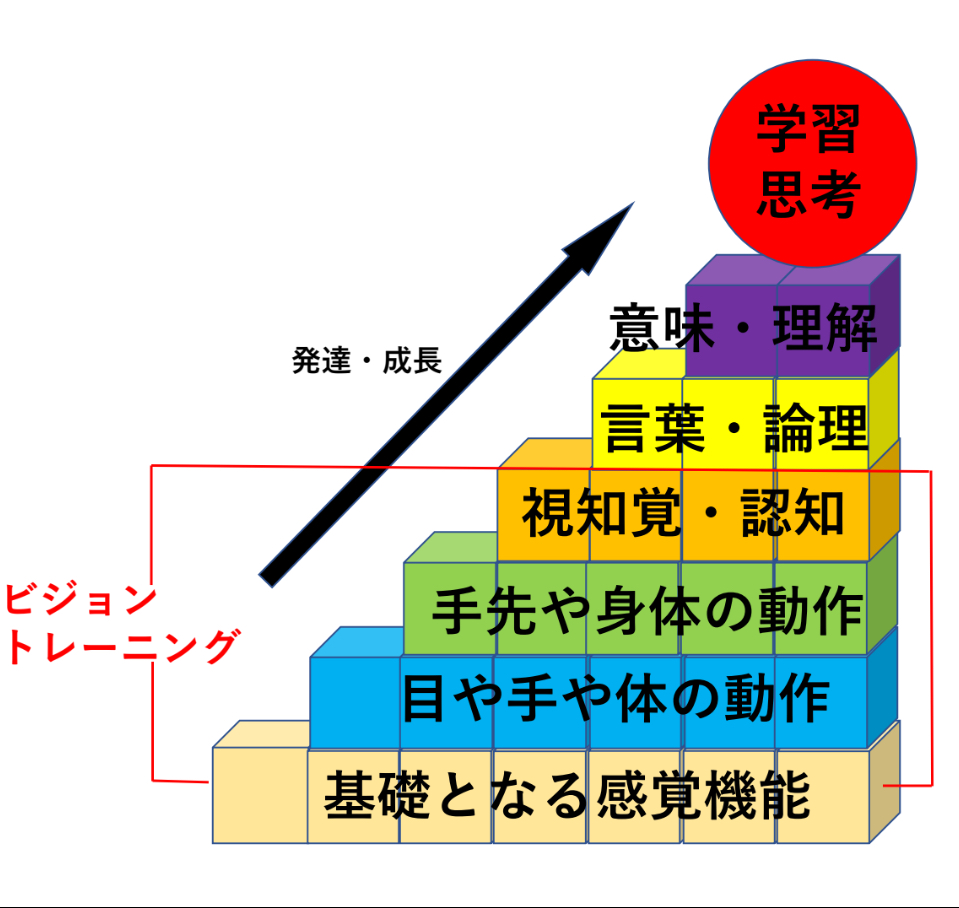

③感覚統合は積み木を積むように発達する

3つ目の法則は「感覚統合はピラミッドのように発達する」ということです。

これらがしっかりと繋がることで「適応力」がつき、さまざまな能力が発揮できるようになります。

人が色々なことを習得していくためには、適切な順番があります。

例えば、長時間座るための姿勢を保持する能力がないのに勉強を集中して行うのは無理な話です。

姿勢良く立つことができないのに、野球でバットにボールを当てることは無理です。

また、形の概念がわからないのに、ひらがなや漢字を練習しても「できない」経験だけが積み重なっていきます。

これらの発達の順序を積み木のピラミッドに例えて考えています。

感覚情報がうまく働かないと、交通整理ができないため、道が渋滞したり、事故が起こることもあるでしょう。

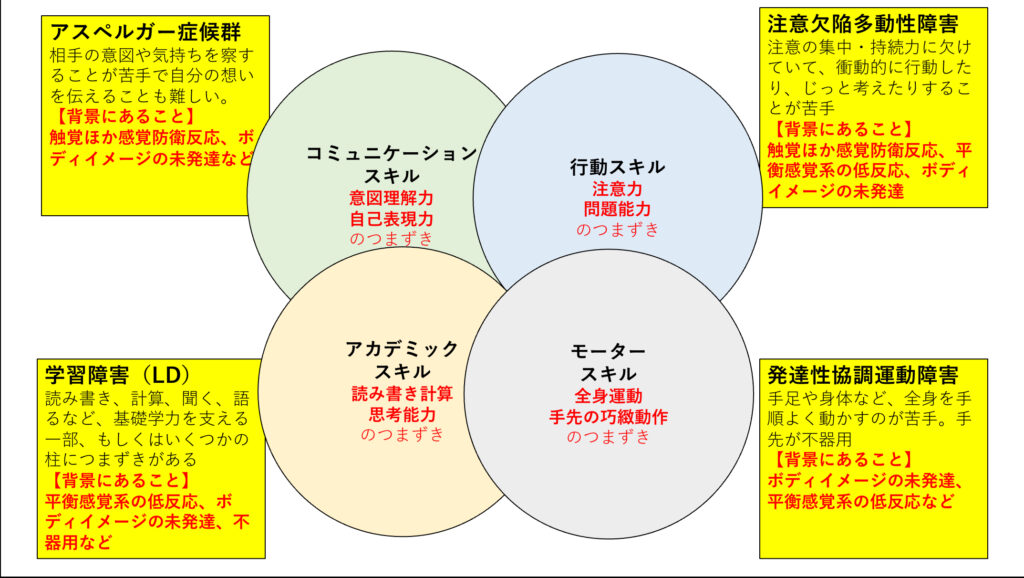

脳内での事故やトラブルが「適応力のつまずき」としてあらわれます。

- コミュニケーションスキル・・・意図理解力・自己表現

- 行動スキル ・・・注意力、問題解決能力など

- アカデミックスキル ・・・読み書き計算、思考能力

- モータースキル ・・・全身運動、手先の巧緻動作

- 感覚が非常に過敏でビクビクする

- 非常にのんびりと鈍感

- 鈍感で刺激を欲求

- 感覚刺激の識別が難しい

- 姿勢に問題

- 器用さに問題

- 大きな音に過剰に驚く

- 光を嫌がる

- 過敏に臭いに反応

- 肌に触れる感覚にこだわりをもつ