耳のなかにある三半規管や耳石器がセンサーとなって、重力や加速度を感知し身体のバランスを調節します。

https://blog.vision-wurzel.com/syokkaku/

前庭覚は覚醒(脳の目覚め)と大きく関連しています。

眠たくなった時に、頭を振って目を覚まそうとした経験はありませんか?

これは脳がぼんやりしている時に、前庭覚を取り入れることで脳が目覚めてエンジンをかかりやすくしています。

②バランスをとるはたらき

バランスをとる時に自分の身体が傾いているかどうかを素早く感じるのは前庭覚のはたらきです。

③ボディイメージの発達を促すはたらき

前庭覚は固有受容覚とともに自分の身体の機能を把握するために必要な感覚です。

身体の機能を把握することで、飛べる距離や飛び降りれる高さなどを把握し環境への挑戦を行えるようになります。

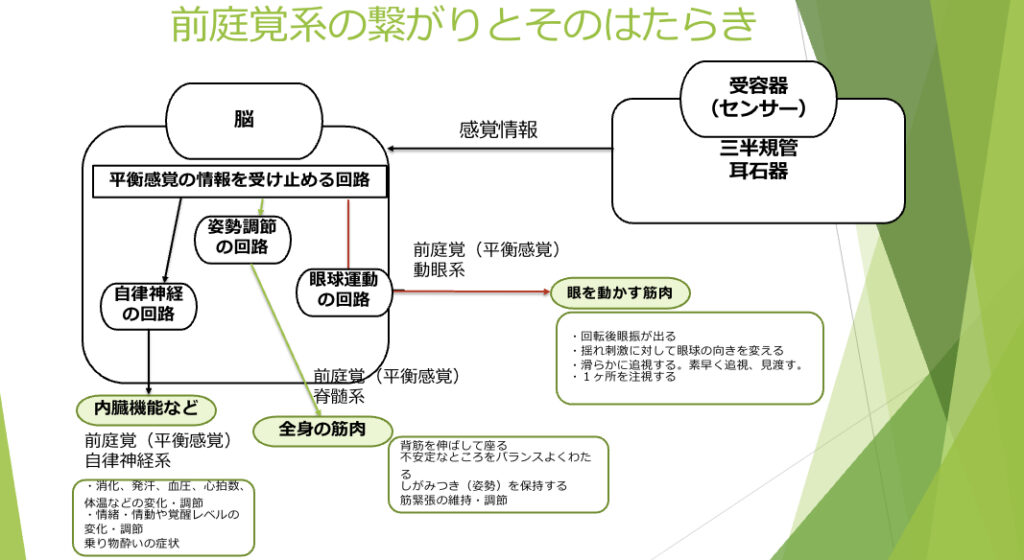

前庭覚と眼球を動かす筋肉には関連があります。

くるくる回転したら目が回ります。これは回転という前庭覚が眼球を動かす筋肉と連動し、目が回るという仕組みで起こります。(眼振)

この時に、眼振が出ない。あるいは出にくい子どもがいます。

⑤重力に抗して姿勢を保つはたらき(脊髄系ー抗重力姿勢)

地球上で生きていく上で身体が重力に負けては生きていけません。

何かを活動する時には重力に抗して身体を持ち上げて姿勢を保つ必要があります。

この重力を感じるのは前庭覚のはたらきです。

ここがうまく働かないと重力に対して身体の軸を維持・調節することに影響します。

赤ちゃんを仰向けに寝かせてを引っ張りながら起こしていくものです。

生後1ヶ月〜頭がだらんとしてついてこない

3ヶ月ごろ〜首がついてきて体幹の延長線上に頭がくる(首すわり)

これが前庭覚の脊髄系によるものです。

その後

6・7ヶ月〜座位が確立

10ヶ月〜つかまり立ち

1歳前後〜歩行が可能

となっていきます。

これに対し「筋緊張」は意識してはたらくものではなく脳機能レベルに合わせてはたらきます。

このような時に周りの人は「姿勢を整えなさい」「ビシッとしなさい」などという言葉をかけます。

しかし、言われた時は出来てもすぐに戻ってしまいます。

なぜでしょう?

これは姿勢は意識して正すものではなく、無意識にコントロールされているからです。

電車で寝てしまい頭が傾いたのをきっかけに目を覚ます。急ブレーキの時に反射的にバランスをとるのも無意識に姿勢がコントロールされている証拠です。

中心視と周辺視

周辺視遊び(手のひらををヒラヒラさせる)

中心視の視細胞→色・輪郭・形

②眼軸を対象物に向ける(眼球運動)

③対象物に焦点を合わせる

つまり、ものを見ようという意思をベースに対象物に目を向け(眼球運動)焦点を合わせる

3つの条件が揃って中心視が出来ます。

周辺部の視細胞→明暗の変化・モノの動き

周辺の動きに対して身構える、餌に対して本能的に飛びかかるなど本能的な行動に使われます。

前庭覚に統合障害があると、眼球運動が未発達となり中心視を維持することが困難となります。

結果、周辺視にシフトしやすくなります。

運動、遊び〜吊り橋など不安をスムーズに動けない、ロープや棒登りなどしがみつきの姿勢が困難となります。

寝転がったり、机に突っ伏し〜筋緊張の低下

「だらけている」「やる気がない」わけではない!

姿勢の崩れ≠やる気がない

前庭覚は意識して使う感覚ではないため実感しにくい感覚

低反応に伴う自己刺激行動

低反応の場合、その感覚を補うために過剰に刺激を求めることがあります。

落ち着きがなく動きまわる。飛び跳ねたりクルクル回る。高い所に登る。

そのため前庭覚のつまずきによって現れる症状も心理的なことが深く関わってきます。

自律神経系の交通整理ができなくなり、過剰な反応が出てしまうのが、揺れに怯える「重力不安」や慣れない姿勢を怖がる「姿勢不安」です。

これは固有受容覚とも関係しています。

平衡感覚に対して、脳が防衛反応をとってしまう意味で触覚防衛反応と併せて「感覚防衛反応」と呼ばれています。

またこの2つは併発しやすいと言われています。

姿勢を真っ直ぐ保てない(脊髄系)

板書が苦手、ノートが取れない(動眼系)

頭や身体をいつも動かしている(自己刺激行動)

目の前で手をヒラヒラさせて見ている(周辺視遊び)

視線を定められず、人の目を見て話せない(動眼系)

回転系の遊具やブランコが大好きで離れようとしない(自己刺激行動)

敏感(過剰反応)だと?

乗り物酔いしやすい(自律神経系)

文字などの読み飛ばしが多い(動眼系)

動く遊具が怖い、嫌い(脊髄系)

警戒心が強く集中が保てない

高いところや、不安定な場所を怖がる(自律神経系ー重力不安・姿勢不安)

前庭覚の働きに必要な情報が足りていないということで、

加速度情報(回転速度・直線加速度・重力加速度)を入れていくことが有効です。

動眼系や脊髄系などどの部分でつまずいているかによって入れる重力加速度情報は変わってきます。

ブランコやトランポリンを怖がることがありますが、単に怖がりや臆病なことして放っておかれることがあります。

自律神経系は最初に繋がりを密にした回路でいわば原始系に相当します。

ですので、自律神経系に敏感な場合はより後に進化した回路に情報を流すようにシフトさせることが望ましいと考えられています。

スクーターボードなどにうつ伏せに乗り移動することで体軸方向の加速度刺激などが効果的と考えられます。